Выпуск № 197

22 августа 2025, Пятница

В этом номере:

Коротко о главном

Учредитель Фонда развития села «Жизнь Абрау-Дюрсо» Борис Титов ответил на вопросы жителей в прямом эфире.

Об озере

— Мы продолжаем уделять озеру большое внимание. Сейчас на водоеме, как многие видят, работает «Боцман», который срезает траву, растущую в озере. Мы вывозим ее тоннами. Есть ли результаты? Да, мы видим, что там, где «Боцман» чистит озеро, растительности меньше. Хотя полностью ее рост не останавливается.

Мы делаем все возможное для того, чтобы бытовых стоков не было в озере, по этому вопросу достаточно давно работаем. Напомню, мы (Фонд «Жизнь Абрау-Д ю р с о » . — Прим. ред.) провели герм ет и за ц и ю канализационных колодцев на ул. Чехова, откуда во время дождей выходили на поверхность с грунтовой водой и бытовые стоки. Сейчас этой проблемы нет.

Администрацией Абрау-Дюрсо и города были проведены рейды по обнаружению врезок в речку Абрау, их оказалось не так много, кстати. Были присоединены к центральной канализации Большие Хутора, где последние годы бытовые стоки текли по дороге, а потом в речку и озеро. Сейчас этого большого источника бытовых стоков нет.

То есть мы делаем все возможное, чтобы сохранить озеро в его первозданном виде. Ведь оно для нас самая большая ценность!

Кстати, есть фотографии, которые говорят о том, что и раньше были периоды, когда трава в большом количестве появлялась в озере. Но с 2006 года ее не было, поэтому, конечно, нас сейчас этот факт беспокоит.

Отмечу, что мы недавно замеряли эхолотом глубину озера в южной части. Она составила 18- 20 метров. Н о и з н и х как минимум 12 метров ила, и всего 6 метров глубина водоема.

Ранее на прямых эфирах я рассказывал, что уже есть государственный проект по очистке северной части озера от ила. Проект согласован в том числе и с экологами. Надеемся, что следующей зимой начнется запланированный процесс очистки, который позволит убрать часть иловых отложений.

Так же Борис Титов отметил, что его гости на днях плавали и ныряли в озере, отметив при этом, что вода в Абрау бархатная и невероятно чистая.

Об очистных

— Я могу сказать, что очистные сооружения у нас хорошие, современные. Там применяются новые технологии очистки, но объект с точки зрения обслуживания сложный. Управление очистными сооружениями взял на себя Водоканал Новороссийска, но квалифицированных специалистов для эксплуатации объекта, к сожалению, нет. В итоге одна линия вышла из строя, именно поэтому в речку Озерейку спускались неочищенные стоки.

Знаю, что жители сообщали об этом, жительница села Жанна Мингилевич задала этот вопрос губернатору Краснодарского края.

Надеюсь, что к 15 сентября, как озвучил глава города, проблема будет решена. Мне кажется, на очистных сооружениях должна быть сформирована команда специалистов, которые будут работать на объекте, понимая все тонкости процесса. Это должен быть стабильный коллектив, который возьмет на себя обслуживание этой сложной, но эффективной системы. Такие станции очистки работают во всем мире, в России их тоже уже немало, везде хорошие результаты.

Об отключениях

— Знаю, что у жителей много жалоб по этому поводу. Я и сам житель Абрау-Дюрсо, у меня электричество тоже отключают. Но ГК «Абрау-Дюрсо» предлагала пути решения этой проблемы. В рамках комплексного развития Абрау-Дюрсо как туристического кластера планировалось и строительство новой подстанции. Этот мастер-план мы разрабатывали вместе с корпорацией «Туризм. РФ», Минстроем РФ и энергетиками.

К сожалению, после принятия генерального плана Новороссийска таких проектов больше нет.

Подстанция, которая стоит у нас в селе, была построена в 60‑е годы, конечно, она технически устаревшая, нам нужна новая.

Об АЗС в Абрау-Дюрсо

— Мы думали о том, чтобы разместить АЗС в Абрау-Дюрсо, но столкнулись с тем, что для ее открытия нужно большое количество всевозможных согласований.

Отмечу, что мы постепенно разрабатываем новую схему движения транспорта к заводу. Хотим, чтобы фуры шли на завод не через центр села, а около часовой башни. Возможно, у нас получится расположить АЗС недалеко от новой дороги. Но это только мысли, никаких конкретных решений нет.

О роботе-бармене

— Мы сейчас прицениваемся к роботу, который будет разливать игристое и делать коктейли. В Москве таких роботов пока не купить, но мои китайские товарищи-бизнесмены ищут такие машины. Вернусь в Москву, встречусь с ними, и мы выберем тех роботов, которых будем закупать.

Кроме того, я ищу роботов для отелей. Например, в Китае уже давно разносят еду по номерам не официанты, а роботы. Они сами заезжают в лифт, сами стучатся в номер, сообщают о том, что завтрак, обед или ужин подан. Мне бы хотелось приобрести таких для нашего нового отеля Abrau Light.

Об «Империале»

— М ы з а к р ы в а е м на зиму отель на ремонт. Надеемся, что после возвращения в строй он будет иметь не четыре, а пять звезд.

Лиана Гиль.

Когда «дом» выходит за порог

Двор на улице Новороссийской, 1, давно служит ярким примером сплоченности. Здесь живут люди, которые не ждут, пока кто-то решит их проблемы: они сами берут инициативу в свои руки.

Старожил Ираида Михайловна Пузырникова и ее молодая помощница Виктория Качан. Благодаря их настойчивости и инициативе двор постоянно преображается. Он становится более комфортным для всех жителей, вдохновляя соседей на совместные дела. Здесь живут представители разных поколений, но это не мешает им находить общий язык.

— Наша молодежь — молодцы! — хвалит молодых жильцов Ираида Михайловна. — Они активно участвуют в жизни двора и помогают нам решать общие вопросы. Старшее поколение очень ценит их добросовестное отношение. Это, несомненно, положительно влияет на жизнь двора, видите, он становится по-настоящему уютным.

Несколько лет назад жильцы дома № 1 приняли участие в программе «Формирование комфортной городской среды», благодаря которой двор приобрел аккуратный и ухоженный вид.

Но жители на этом не останавливаются. На свои средства они добавляют детали уюта в благоустройство: высаживают клумбы, красят и облагораживают беседку, а недавно организовали детский уголок для самых маленьких жителей, поставив горку, скамейки и разместив игрушки, с которыми могут играть малыши. Не забыли и о подростках.

— Во дворе играют дети из наших домов, а также приходят ребята с других улиц, которые любят играть в футбол, — рассказывает Виктория Качан. — Мы вместе с соседями собрали деньги и сделали для них вот такие ворота из бельевых сеток. Довольны все — и мы, и дети!

Кроме этого, жильцы покрасили во дворе столы и лавочки, отремонтировали качели, активно поддерживают чистоту и порядок.

Для отдыха у жителей есть уютная беседка с навесом. Столы и лавочки в ней самостоятельно почистили, покрасили, а по бокам красуются новые защитные сетки от солнца. Вечерами здесь собираются жильцы: ведут приятные беседы, отдыхают и проводят время с удовольствием.

Не обошлось и без цветущего островка. Во дворе ухоженный палисадник с яркими цветами. Чуть дальше от беседки растут виноград, который радует своим богатым урожаем не один год, и огурцы. Также здесь есть деревья — орехи и яблони. Жители регулярно ухаживают за своим зеленым уголком: устраивают субботники, убирают сорняки и поддерживают порядок.

Желание и усилия инициативных жильцов превратили обычный двор в уютный уголок. А совместный труд сблизил всех соседей.

В случае победы в конкурсе жильцы планируют на выигранные средства обустроить детскую площадку с горками и песочницей, а также отремонтировать и покрасить дымоходы.

Татьяна Волобуева. Фото Ольги Субботиной.

Центральную лестницу на период уборочной перекрыли

Это сделано для безопасности пешеходов, которые идут на «Горку».

Еще в прошлом году в редакцию газеты обратились жители «Горки» с просьбой перекрывать на период уборочной центральную лестницу, чтобы избежать несчастных случаев. К цеху виноматериалов подъезжают тракторы с виноградом, фуры, грузовые машины, ездят погрузчики.

Активное движение небезопасно для пешеходов, которых водитель транспортного средства может не заметить.

Во избежание непредвиденных ситуаций в этом году проход на центральной лестнице перекрыт. Но попасть на лестницу можно через кафе Abrau Ligcht, этот путь безопасен.

Лиана Гиль. Фото автора.

По Аллее Славы теперь можно с комфортом пройти до самого озера

Благодаря Фонду развития села «Жизнь Абрау-Дюрсо» забетонировали территорию перед водоемом.

В Абрау-Дюрсо в начале этого года благодаря краевой программе инициативного бюджетирования появилась уютная и красивая Аллея Славы: аккуратно выложенная тротуарная плитка, удобные лавочки для отдыха и фонари. Ранее в честь 75-летия Дня победы вдоль аллеи, которая до этого выглядела как обычная тропинка, высадили 75 лип. Правда, некоторые деревья погибли, но довольно быстро взамен были посажены новые.

Однако выложенная плиткой пешеходная дорожка обрывалась в нескольких метрах от берега, оставляя путь незавершенным.

После благоустройства аллеи стало понятно: несколько метров до озера осталось без тротуара. Получалось, что вымощенная плиткой зона обрывается, не доходя до основной дороги.

– Благодаря инициативе учредителя Фонда «Жизнь Абрау-Дюрсо» Бориса Титова теперь этот участок тоже преобразился, – рассказал представитель Фонда Андрей Ермаков. – Несколько метров были забетонированы, чтобы каждый мог без труда пройти по аллее. Итого площадь залитого бетона составила 253 куб. м, были установлены 87 метров бордюра и 31 метр ограждения. Фонд взял на себя все расходы, которые составили порядка 1 миллиона рублей.

Но и это еще не все. Есть планы на дальнейшее благоустройство аллеи. В настоящее время ТОС № 46 принимает участие в конкурсе муниципальных грантов с проектом «Зеленая инициатива». В случае выигрыша при его реализации планируется высадка деревьев, кустарников и цветов в местах, наиболее популярных у жителей и гостей Абрау-Дюрсо, создание зеленых зон для отдыха и прогулок. В числе таких зон и Аллея Славы.

– Жители не остались равнодушными к такой инициативе и уже обратились с предложениями в ТОСы, рассказав, какие растения лучше всего приживутся в нашем климате, – рассказала глава сельского округа Абрау-Дюрсо Ольга Котляр. – Сформирована команда, которая будет помогать в реализации этого гранта.

Надеемся, что эта аллея, некогда скромная и незаметная, теперь станет любимым местом прогулок для жителей и гостей села — местом, где можно насладиться тишиной, свежим воздухом и природой.

Ольга Субботина. Фото автора.

Башня аспургиан полностью вышла из небытия

Благодаря усилиям археологической экспедиции Института археологии Российской академии наук, которая каждый год приезжает к нам на раскопки, объект античной эпохи раскрывает свои секреты.

Работы неподалеку от усадьбы «Круглое озеро» начинаются в 6 утра, пока солнце не стало нещадно припекать. Уже на подходе к месту раскопок слышны лязг лопат, тихие переговоры студентов-практикантов и преподавателей, иногда шутки и смех — в таких экспедициях царит дух позитива и созидания. Да и как иначе, преподаватели вузов и студенты осознают, что именно они выуживают из пластов времени по крупицам ценные знания о том, что здесь происходило 2000 лет назад.

Мы были на раскопках в 2022 году, и за прошедшее время основание башни аспургиан практически полностью показалось из земли.

— Вот это да! — невольно восхищаемся мы, отметив перемены. Высота одной из стен довольно значительная — 1 метр 20 см.

— Да-да, уже намного интереснее выглядит башня, — с улыбкой сообщает встречающий нас заведующий отделом скифо-сарматской археологии Института археологии Российской академии наук Алексей Малышев. Он руководит раскопками, которые идут сейчас на территории станицы Раевской и села Абрау-Дюрсо.

Напомним, башня принадлежит к античной эпохе, к периоду Боспорского царства. Построено сооружение было на рубеже двух эр, то есть ему больше двух тысяч лет.

— Скорее всего, это бытовое здание, которое несло еще дополнительные оборонительные и сторожевые функции, — поясняет Алексей Александрович. — Отмечу, что это не первый объект подобного рода в копилке нашей экспедиции. Мы издали книгу по исследованию одной из башен, которая находится между станицами Натухаевской, Раевской и Семигорьем.

В Абрау-Дюрсо башня небольшая и имеет форму квадрата, а та башня более значительная по размеру и прямоугольная. Сложена из больших ровных квадратов. Эти камни не подвергались значительной обработке, просто люди знали, где их добывать. Их откалывали, привозили и укладывали.

Здесь же, в Абрау-Дюрсо, применялась совершенно другая технология. Видимо, здесь не было подходящей каменоломни, но аспургиане виртуозно решили этот вопрос. Видите, камни малогабаритные, небольшие, плоские, мелкие. И тем не менее прошло две тысячи лет, а сооружение стоит. Все устойчиво. Между собой их держит глинистый раствор, замешанный с конским навозом. Он, как и конская моча, имеет водоотталкивающие свойства. Но это все равно, конечно, не современный бетон.

Эта башня — образец мастерства, которым обладали боспорские мастера. Из совершенно нестроительного камня они возвели постройку, которая простояла 2000 лет. Удивительно!

Сейчас мы видим, что, скорее всего, сейсмические явления и естественные разрушительные явления (склоновая деформация) повлияли на сохранность башенного сооружения, поэтому где-то стена выше, где-то ниже, но тем не менее очертания здания и сейчас четко видны.

— Давайте напомним читателям, кто такие аспургиане…

— Это слово имеет иранское происхождение, переводится как всадник. Это были вооруженные всадники. Тут располагались боевые формирования, которые поддерживали правителя Боспора. Защитников отправляли сюда на военное поселение. Во многих источниках говорится о том, что аспургиане обитали на юго-восточной территории Боспора, это и есть полуостров Абрау.

— Сколько всего подобных башен на территории полуострова Абрау?

— Их порядка трех десятков. Мы проанализировали их местоположение и поняли, что все они располагаются в пределах видимости между собой. Выяснили, что они контролировали не море, а именно сухопутную часть. То есть это была система блокпостов, на которых, видимо, находились небольшие отряды всадников. И если надо было, то этих людей призывали в какие-либо походы.

Могу провести аналогию с преторианской гвардией Древнего Рима, которая охраняла императора. А у нас здесь были последователи царя Аспурга — аспургиане.

То есть эти отряды находились под покровительством боспорских царей. И этот участок был для них очень важен. Почему? Потому что это были ближние подходы к Боспору: и сухопутные, и, прежде всего, морские.

Пока идет наш неспешный разговор с Алексеем Александровичем, студенты выкорчевывают камни, отбрасывают их в стороны. Работа физически тяжелая. Нужно приложить немало усилий, чтобы достать из слежавшегося грунта очередной булыжник, опутанный ветками и корнями деревьев.

На раскопках ребята из Государственного академического университета гуманитарных наук, Государственного университета просвещения и студенты Смоленского государственного университета. Среди них и будущие археологи, и преподаватели истории. В экипировку каждого входят лопата и перчатки, чтобы мозоли не натереть.

— Это хорошая практика: можно и знания почерпнуть, и подкачаться, — весело шутит Антон Джумамуратов из Государственного университета просвещения. Парень давно хотел в настоящую археологическую экспедицию, ведь одно дело читать об этом в книгах, другое — испытать на себе.

— Конечно, бывает иногда тяжело на раскопках, но зато у нас интересная компания и хорошие условия. Мы работаем с раннего утра, сегодня подъем был в 4 утра. Работаем до обеда, потом на море. Иногда у нас бывают лекции. Например, недавно приезжал новороссийский археолог Александр Васильевич Дмитриев, посвятивший изучению этих мест всю жизнь. Очень интересно было с ним общаться.

— Удалось что-то найти на раскопках?

— Да, на Раевском городище — дно глиняного горшочка с сохранившимся там грунтом и части скелета человека. Я обнаружил их и позвал Алексея Александровича, который профессионально очистил останки от земли.

Конечно, в такие моменты осознавать, что когда-то это был живой человек, а теперь я его выкапываю из земли, удивительно. Возникает сразу интерес, отчего он умер, как он жил. Это вызывает смешанные чувства, но все же перевешивает профессиональный интерес, ради которого мы сюда все и едем.

Чуть поодаль две девушки кисточками, ножичками и совочками очищают кладку от грунта и корней растений между камнями. Работа кропотливая, требующая терпения и немалого усердия.

— В этой экспедиции нам лопаты не дают, так что мы на особых легких условиях, нас берегут, — смеются Женя и Даша. — А в других экспедициях девушки зачастую работают наравне с мужчинами, но трудности нас не пугают. Мы знали, куда шли учиться, были готовы к тому, что раскопки — дело нелегкое.

Работа на башне кипит, каменная кладка стен выступает все больше и больше. Единственное, что сейчас беспокоит Алексея Малышева, сохранность конструкции башни. Как известно, черноморские дожди и ветра немилосердны. И то, что простояло последние 2000 лет, может за пару лет разрушиться окончательно.

Лиана Гиль. Фото Ольги Субботиной.

Как проходили уборочные в разные годы

Хранитель музейных фондов «Абрау-Дюрсо» Елена Петрова рассказала, какие особенности были во время сбора винограда в разные эпохи.

1877 год

— Сохранились интересные записи о самом первом сборе урожая, — рассказывает Елена Васильевна. — Так, надзиратель 2‑го Черноморского округа Павел Завадский писал в сентябре 1877 года управляющему Ставропольским удельным управлением рапорт, в котором сообщал:

«Честь имею донести Вашему Превосходительству, что выделано из Бургундского винограда 35 ведер вина, которое обещает быть слабым, водянистым и непрочным. Причины этого следующие:

- Вообще виноград из молодых лоз дает вино слабое и кисловатое, по причине малого количества сахара в ягодах; количество это с возрастом кустов увеличивается, отчего усиливается и крепость вина.

- Бургундский виноград созревал в этом году рано и притом не равномерно: некоторые кисти и даже части их совершенно созрели, а другие еще были зелены. Преждевременно спелый виноград, вследствие того, что кожа на нем очень тонка, разъедали осы и мухи, и он загнивал. Почему я и принужден был сделать три сбора…»

Судя по рапорту, первый сбор урожая был неудачным, однако к уборочной подходили очень ответственно. Гнилые ягоды тщательно убирали, оставляя для вина только хорошие.

«…несмотря на тщательную очистку от гнилых и неспелых ягод, получилось вино весьма слабое, вина получилось 25 ведер, из них 10 ведер улучшены посредством так называемой шаптализации, т. е. прибавлением сахару к не окончившему брожение соку. Прибавлено 11 фунтов сахару на 10 ведер сока. Шаптализированное вино значительно лучше, т. е. крепче и менее кисло. Из 3‑го сбора получено 15 ведер вина, это уже гораздо лучше, даже можно надеяться, что оно будет лучше шаптализированного».

— Отмечу, что в эти годы в Абрау-Дюрсо делали только тихие вина, о шампанских речи еще не велось, — говорит Елена Васильевна. — И из этого документа мы видим, как начиналось виноделие в царском удельном имении: с трудностями, пробами и ошибками, но тем не менее процесс шел.

1913 год

— Сохранились свидетельства об уборочной 1913 года. В тот год первым созрел лучший, но малоплодный шампанский сорт «пино-фран». Это красный виноград. Его сбор начинался в первой половине августа.

На уборочную приходили женщины и дети из Новороссийска и Абрау-Дюрсо, их нанимали на время сбора урожая. Всего на сбор «пино-франа» нанимали от 300 до 600 сборщиков в зависимости от объема винограда, который необходимо было собрать. Это было самое оживленное время в удельном имении.

Тщательно отсортированный на кустах виноград (недозрелый оставлялся на кустах) собирали в большие корзины, вмещающие по 6 пудов каждая, а потом везли к шампанскому подвалу.

Дней через 8-10 после начала сбора «пино-франа» созревал и ранний, очень урожайный красный сорт — «португизер», идущий на красное вино.

Сбор «португизера» производился значительно меньшим числом людей, т. к. у этого сорта очень большие кисти, поэтому каждый сборщик собирал в день втрое больше «португизера», чем «пино-франа». «Португизер» подвозился к винодельне столовых вин на обыкновенных телегах в перерезанных пополам бочках — «перерезах».

У нас в архиве есть фото 1910 года. Там запечатлен один из моментов уборочной страды. На дороге скопилось много народа, на снимке видно, как одеты женщины и мужчины, несмотря на жару, одежда покрывает руки и ноги. В то время не было принято носить открытую одежду, кроме того, только так можно было защититься от солнечных ожогов.

1938 год

В 1938 году в СССР учреждается высшая награда для передовиков производства — звание Героя Социалистического Труда. За ударный труд восемь виноградарей совхоза «Абрау-Дюрсо» удостаиваются золотой звезды героя.

— Все абрауские Герои Социалистического Труда получают высокое звание в 1948-1951 годах, и все они работают виноградарями — звеньевыми и бригадирами, — поясняет Елена Васильевна. — В первые послевоенные годы виноградарство, как и вообще сельское хозяйство страны, оказывается в тяжелейшем положении. Люди отдают все силы, а труд на земле — один из тяжелейших, чтобы как можно быстрее восстановить запущенные колхозы и совхозы.

На плечи виноградарей ложится большая ответственность — максимально быстро повысить урожай. Лучшие работники «Абрау-Дюрсо» подходят к поставленной задаче творчески. Они рыхлят почвы, прищепляют побеги, дополнительно опыляют виноградники, заменяют погибшие кусты новыми…

И результат не заставляет себя ждать. В 1949 году бригада Никиты Ивановича Горбика собирает 1961 центнер винограда вместо ожидаемых 686. План выполнен на 285 %!

В том же году звено Нины Степановны Ерж выполняет план по сбору урожая на 268 %, звено Ксении Алексеевны Клименко — на 212 %, а возглавляемые Григорием Максимовичем Тараненко виноградари — на 194 %.

Удивительно, но для некоторых абрауских героев сбор урожая — совершенно новое дело.

Василий Федорович Федоров приезжает в Абрау-Дюрсо в 1945 году и до 1951‑го управляет первым отделением совхоза. За такой короткий срок он не просто овладевает тонкостями профессии, но и добивается больших успехов в увеличении производства высококачественных сортов.

Но ориентиром для каждого абраусца все-таки остаются старожилы. Прокопий Евдокимович Путилин работал на местных виноградниках еще до революции — с 1910 года. Он служит в царской армии, сражается в рядах красноармейцев в Гражданскую войну, а во время Великой Отечественной освобождает Новороссийск, но всегда возвращается в родное хозяйство. Звание Героя Социалистического Труда Путилин получит в 59 лет!

Это достижение превзойдет его коллега Тарас Федорович Костеренко. Он трудится в «Абрау-Дюрсо» с 1933 года, награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», а Золотую Звезду ему вручат в 69‑летнем возрасте!

Самым же молодым Героем Социалистического Труда становится переживший оккупацию Абрау-Дюрсо Александр Иванович Харитонов. После освобождения поселка он успеет недолго поработать на виноградниках, а потом отправится на фронт. Вернувшись из армии, Харитонов возглавит бригаду, и к 1950‑му будет отвечать за 103 гектара виноградников шампанских сортов. В 1951 году в возрасте 23 лет ему присвоят высшее трудовое звание. И все оставшиеся годы, как и большинство абрауских Героев Социалистического Труда, Александр Иванович посвятит родному винсовхозу.

Интересные факты

- Уборку начинают с сорта «шардоне», он созревает раньше всех. Но на разных участках созреваемость разная, поэтому лаборатория каждый день проводит анализы на содержание сахара в винограде.

2. В советское время проводились соревнования по сбору винограда — студенты и молодые рабочие объединялись в команды, соревновались за скорость и аккуратность. Победители получали путевки на летний отдых или другие поощрения.

3. В Абрау-Дюрсо сейчас 844 га плодоносящих виноградников, в Анапе – 710 га. Самая большая площадь виноградников была в начале 1980‑х годов — 1230 га. В те годы в штате виноградарей было около 300 человек. При этом во время уборочной совхозу активно помогали школьники и студенты.

Лиана Гиль. Фото предоставлено Еленой Петровой.

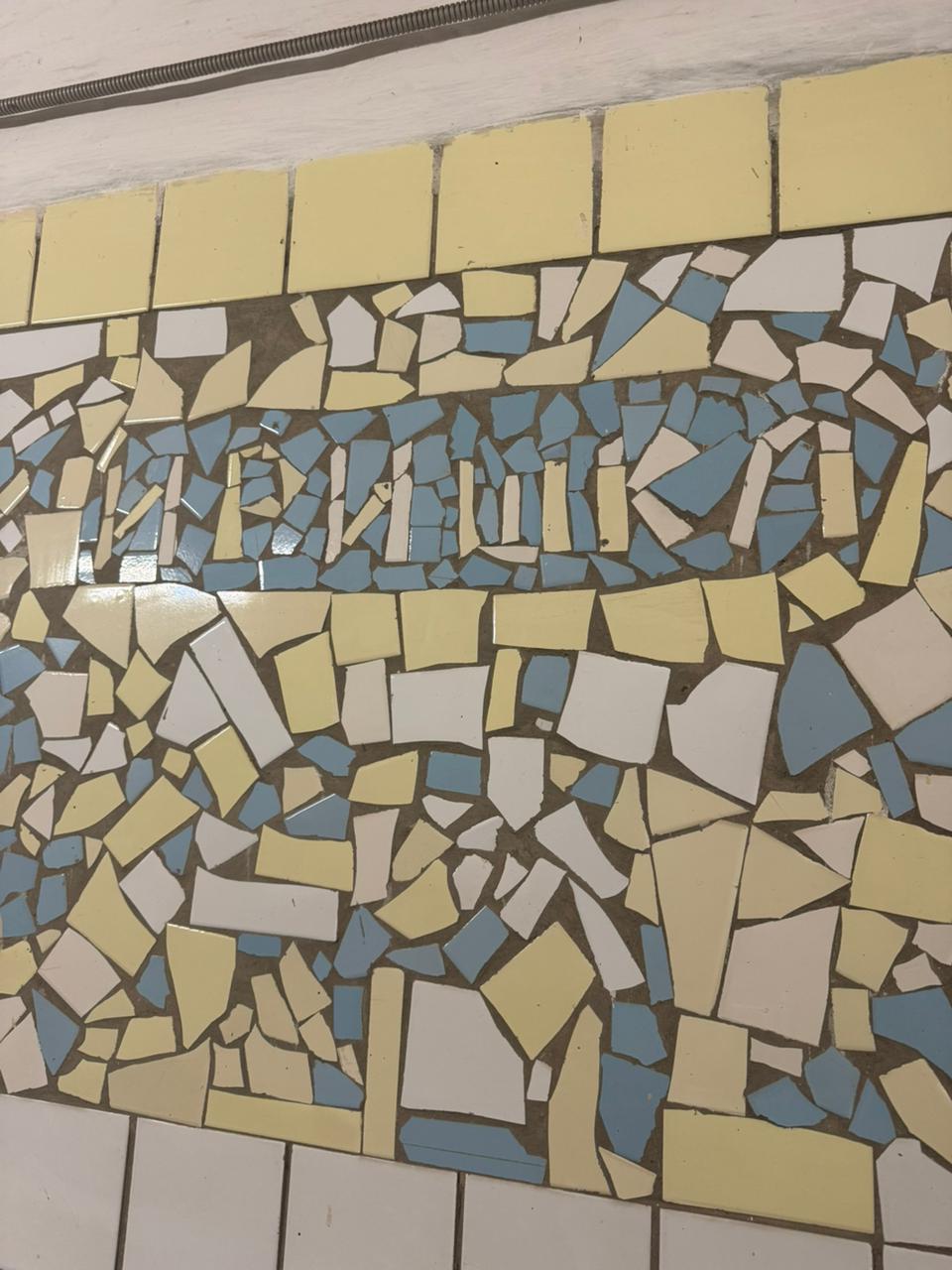

Мозаичная "Иришка" на стене завода

Ищем информацию о веселой мозаике, расположенной на 3‑м этаже завода игристых вин. Знает ли кто-нибудь что-либо о происхождении этой мозаики? По ней видно, что выложена она с любовью и фантазией. Причем на фото мозаика хорошо видна, но, проходя мимо, ее сложно заметить, так органично она вписывается в общую пеструю картинку стены.

Уважаемые читатели! Если вы можете рассказать нам историю появления мозаики, то звоните по телефону 8-938-414-00-45.

Лиана Гиль.

22 августа 2025